【通所介護・デイサービス】

2024年報酬改定の個別機能訓練加算については、下記ページをご覧ください。

◆【よくわかる2024年報酬改定】通所介護(デイサービス)の運営【最新情報】

令和3年度介護報酬改定において、各加算の見直しのほか、各サービスの運営基準の見直しも行われました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しております。

ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。

地域包括ケアシステムの推進

◆地域交流の努力義務化 ※通所介護

利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護等と同様に、その事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないとして義務付けられました。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において、

地域密着型通所介護等と同様の規定(以下表下線部)が新設されました。

| 改定前 | 改定後 |

| (なし) | (第104条の2) ※新設 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |

| (第36条の2) 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 ※第105条にて第36条の2を準用 |

2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 |

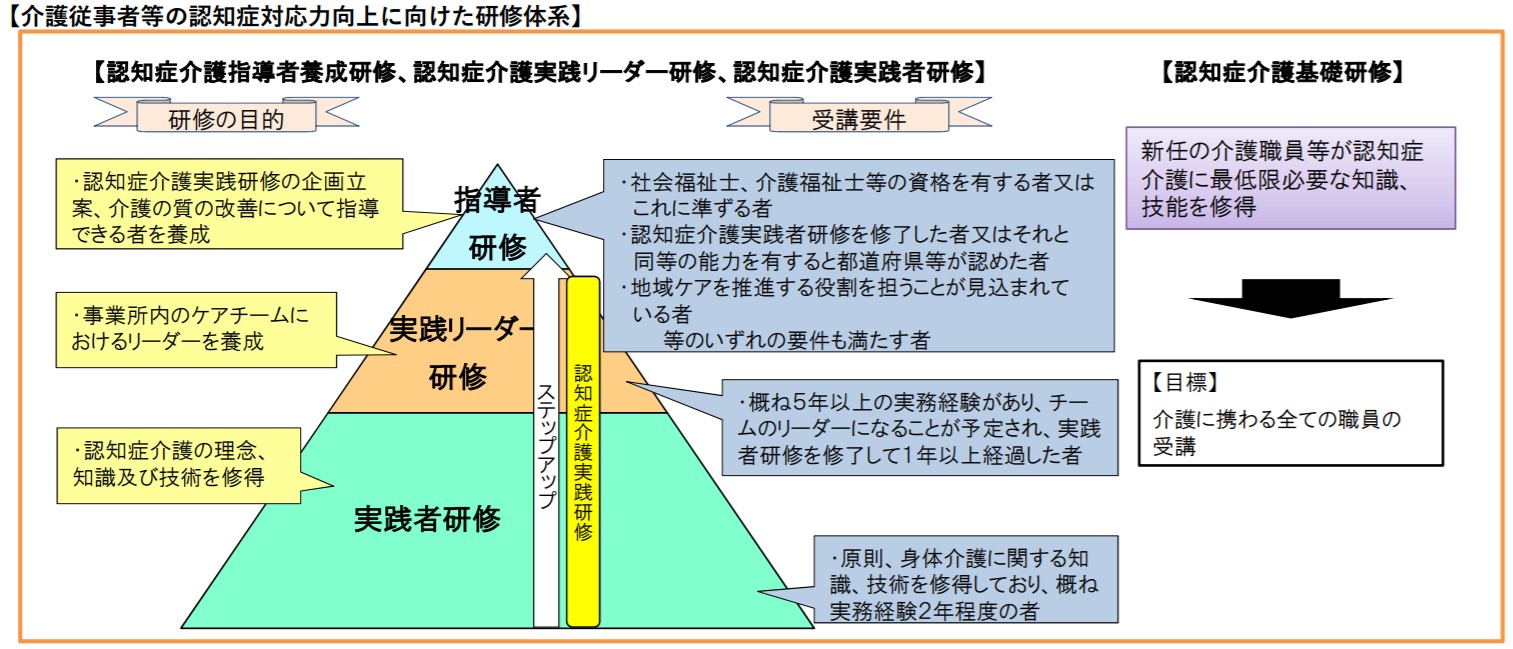

◆無資格者への「認知症介護基礎研修」受講の義務付け

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、2021年4月より、無資格の全介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けが決定。

3年の経過措置期間が設けられ、新入職員の受講については1年の猶予期間が設置されました。

規定としては「研修に必要な措置を“事業者へ”義務付ける」ものであり、無資格の介護職員に直接的に義務付けるものではありません。

各種研修については質を確保しつつ、eラーニングの活用等による受講も可能としています。

<義務付けの対象外とするもの>

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護に係る研修を終了とした者

| <厚生労働省Q&A> |

| (Q):養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが、介護福祉士資格は有していない者は、義務付けの対象外とすることは可能か。 (A):養成施設については、卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により卒業が証明できれば対象外として差し支えない。 (Q):認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務付けの対象外とすることは可能か。 (Q):人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか。 (Q):外国人介護職員についても、受講が義務付けられるのか。 |

感染症や災害への対応力強化

◆感染症・災害に備える計画の策定を義務化

新型コロナウイルスの流行や近年甚大な被害をもたらす災害が頻発していることから、感染症や災害等が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供することのできる体制構築のため、事業継続に必要な事項を定める「業務継続計画(BCP)」の作成や訓練(シミュレーション)、研修の実施等が義務付けられました。

※3年の経過措置期間を設置。

また、災害への対応として、小規模多機能等を参考に、訓練実施にあたり地域住民の参加が得られるよう連携に努めることも義務付けられました。

※訓練時の地域住民との連携は小規模多機能やグループホームなどでは努力義務とされています。

| <介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドライン> ガイドラインを参考に各施設・事業所において具体的な対応を検討し、それらの内容を記載することでBCP作成できるよう、参考のひな形の掲載あり。 |

|

<内容> |

|

<内容> |

介護人材の確保・介護現場の革新

◆介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

国の2018年の調査結果によると、過去に利用者から何らかのハラスメントを受けたことが「ある」と回答した職員の割合はかなり高く、特別養護老人ホーム71%、介護付きホーム60%、訪問看護56%、訪問介護50%など、半数以上「ある」と回答しているサービスが多いのが実状です。

本人の状態や認知症等に起因するやむを得ない事例もありますが、そうではない悪質な事例も一部にあると報告されており、現場の関係者間では暴力や暴言、過剰な叱責、見下し、無理な要求、セクハラ等さまざまな被害があるとの声が挙がっています。

そこで、介護サービス事業所の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業所に男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業所の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策が求められることになりました。

● 運営基準(省令)において、以下を規定 ※訪問介護の例

「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」

参考:厚生労働省「第192回社会保障審議会介護給付分科会/資料1」「第193回社会保障審議会介護給付分科会/資料7」「第195回社会保障審議会介護給付分科会/資料1/資料2」「第199回社会保障審議会介護給付分科会/資料1」,公益社団法人全国老人保健施設協会「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)」

加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。

リハビリ専門職がいなくても、安心・簡単に加算取得をスタートできます。

◎ACEメールマガジン登録受付中

デイサービスに関するセミナー・報酬改定情報・サービスのご紹介など、役に立つ情報を配信中!

無料でご登録いただけます。

>>登録はこちらから