本記事では、厚生労働省が令和5年度より本稼働を予定している「ケアプランデータ連携システム」について紹介します。ケアプランデータ連携システムの概要から、費用や開始時期、利用方法などをまとめて解説していきます。

本記事は令和5年2月10日での情報を元に作成しています。

今後の情報によっては変更等のある場合がありますので、最新情報は厚生労働省のHPにて確認ください。

【参考資料】

ケアプランデータ連携システム / 資料・動画一覧 / Q&A

ケアプランデータ連携システムとは

ケアプランデータ連携システムとは、厚生労働省が提供する「ケアプランのデータをインターネット上でやりとりできるシステム」のことです。

現在FAXや郵送でやりとりされることの多いケアプラン(利用票・提供票や実績を含む)のデータを、インターネットを介して共有することができます。つまりFAXや郵送と同様、共有手段の一つです。

やりとりの対象は「居宅介護支援事業所」⇔「介護サービス事業所」が想定されています。

- 提供:厚生労働省

- 居宅介護支援事業所→介護サービス事業所:ケアプランデータ(予定)

- 介護サービス事業所→居宅介護支援事業所:ケアプランデータ(実績)

※送受信側の両方がシステムを利用していないと、データのやりとりはできません。

ご利用の前に、ケアプランの共有が必要となる居宅介護支援事業所・各介護サービス事業所へ、導入の確認をすることをおすすめします。

活用のメリット

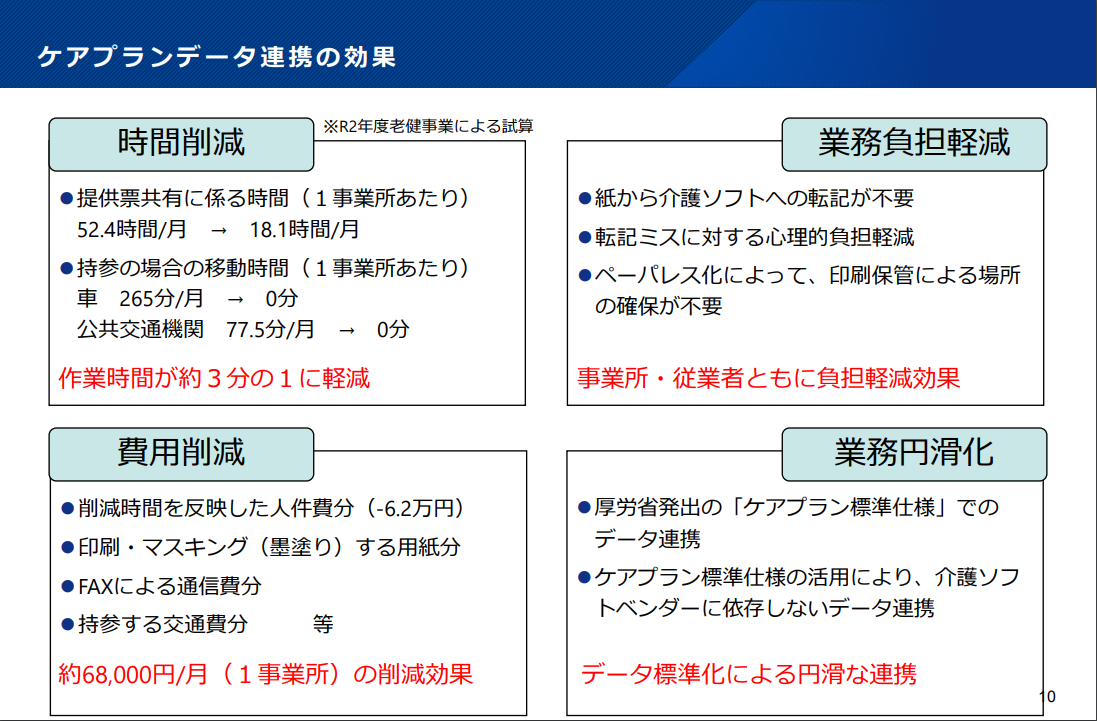

「ケアプランデータ連携システム」は、ケアプランの共有ならびに、それに関わる転記等の業務負担の軽減・生産性の向上を目的としています。

構築・運用は厚生労働省からの依頼により、国民健康保険中央会がおこないます。

上記表の結果、

・利用者支援にかける時間増

・ケアの質の向上

に繋がります。

単なる業務負荷の軽減を目的するのではなく、生産性向上の取組を通じて、従業員のモチベーション向上や、より良い職場環境を実現し、上位目的である介護サービスの質の向上を達成することが重要です。

ケアプランデータ連携システムは、介護事業所・従業者の負担軽減を実現するための強力なツールです。

厚生労働省は、導入について「前向きにご検討いただきたい」としています。

利用に必要なもの・時期・利用料

次に、実際の利用について解説します。概要は以下の通りです。

利用方法

●利用に必要なもの

①インターネットが利用できるWindow10以上のパソコン

②厚生労働省のケアプラン標準仕様に対応した介護ソフト(ご利用中の介護ソフトが対応しているかどうかは、各介護ソフトのサポート等へお問い合わせください)

③電子証明書(下記参照)

④クライアントソフト(厚労省のHPよりインストールが可能)

●稼働開始時期

令和5年4月20日より本稼働

※令和5年4月1日より利用申し込み可能 ・4月14日より利用に必要なクライアントソフトのインストール可能

●利用料金

1年21,000円(税込) ※1事業所ごと・年契約のみ

※③電子署名についての補足

- 介護保険請求の電子証明書を持っている場合:同じ電子証明書を利用可能(新規発行は不要)

- 現存の電子証明書を持っていない場合:ケアプランデータ連携システム用の電子証明書の発行が必要(手数料無料)

留意点

- データ共有をおこなうためには、送信側・受信側双方の事業所がシステムに利用登録する必要がある

- 1事業所1端末のみにクライアントソフトをインストールして利用する

- 利用料金の支払いは、原則「介護給付費からの差し引き」となるが、請求書送付による口座振り込みも対応可能(振込希望の場合は、別途国保連への連絡が必要)

- 現時点ではシステム上に送信データは蓄積されず、受信側がダウンロードした時点で削除される

上記の点に注意して、使用を検討しましょう。

業務の流れ・操作方法

事前準備として、送信側・受信側ともに以下をおこなっている必要があります。

- ケアプランデータWEBサイトより利用申請をおこなう(R5/2/10時点では未公開)

- 国保中央会サポートサイトよりクライアントソフトをインストールする(R5/2/10時点では未公開)

※介護ソフトがインストールされているパソコンにインストールすること - (介護保険請求の電子証明書を持っていない場合のみ)電子証明書を発行申請し、インストールする

業務の流れ

●送信側:居宅介護支援事業所

①利用中の介護ソフトからケアプランのCSVファイルをパソコンにダウンロード(実施方法は各介護ソフトまでお問い合わせください)

②クライアントソフトにアップロード

→事業所番号で送信先は自動で割り振られ、各サービス事業所に送信される

●受信側:介護サービス事業所

①クライアントソフトより受信したファイルをパソコンにダウンロード

②利用中の介護ソフトにアップロードして内容確認

※実績の場合は介護サービス事業所(送信側) → 居宅介護支援事業所(受信側)で操作が逆になります。

※このシステムで予定と実績の突合はできません

※送信データはCSVのほか、ケアプランの第3表をPDFデータで送信することが可能です

実際の操作方法

厚生労働省資料「ケアプランデータ連携システムについて」の16P~29Pをご確認ください。

デモ画面での利用申請~送受信の操作まで、具体的な操作方法が記載されています。

その他

そのほかの情報は以下の通りです。

- ケアプランデータ連携システムを利用してケアプラン情報を共有するにあたり、利用者の同意は不要

- 政府の情報セキュリティ基準を遵守し、電子証明書による暗号化を施す高度なセキュリティ対策を実施しているため、セキュリティ上の問題はない

- 一人一人の利用者ごと送るのではなく、サービス事業者ごとに全利用者分を送信する

=全員が介護ソフトへの入力を完了次第、送信担当者1名がデータを出力→連携クライアントソフトで送信 という流れを想定 - データ取り込みの際も、月初は毎朝担当者1名がデータをダウンロードして介護ソフトに取り込む→ほかのCMは各自介護ソフト内で実績を確認して請求業務をおこなうといった想定

- コールセンターの設置や各種操作のマニュアル提供も予定されている

- 地域包括支援センターや小規模多機能型居宅介護事業所も利用対象となる

まとめ

ケアプランデータ連携システムとは

- ケアプランデータをインターネット上でやりとりできる情報共有手段

- 本稼働は令和5年4月20日から。利用申し込みは4月1日から、クライアントソフトのインストールは4月14日から可能

- 料金は年間21,000円(1事業所あたり)、支払いは原則介護給付費からの差し引き(国保連に連絡をすれば口座振り込みも可能)

- 利用には利用登録と電子証明書が必要(介護保険請求の電子証明書を持っている場合、新規取得は不要)

最後に

2024年4月からは「電子申請・届出システム(指定申請のオンライン化)」の原則化も始まります。

「ケアプランデータ連携システム」や「LIFE」を含めたICT化に対応していくことは、今後必須となっていくでしょう。

「ケアプランデータ連携システム」の利用には、居宅介護支援事業所と各介護サービス事業所双方の理解が肝要です。

厚生労働省はICT化推進のため、各種ツールやセミナー動画をHP上で公開しています。

参考:介護現場におけるICTの利用促進

加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。

リハビリ専門職がいなくても、安心・簡単に加算取得をスタートできます。

◎ACEメールマガジン登録受付中

デイサービスに関するセミナー・報酬改定情報・サービスのご紹介など、役に立つ情報を配信中!

無料でご登録いただけます。

>>登録はこちらから